「中古で買った物件から雨漏り…」

「費用は全額負担?売主責任はどうなる?」

などなど、中古物件にありがちな雨漏りトラブルについて、その修理費用や売主責任について解説していきます。

・雨漏りの修理負担が分かる

・損しないための知識が身に付く

・中古物件取引について学べる

中古物件は新築ではないため、老朽化による雨漏り発生が起きていることは珍しくありません。

本記事を参考に、雨漏りトラブルの解決方法について学んでいきましょう。

中古物件で雨漏りが発生しやすい理由とは?

中古物件・住宅の取引においては、「現状渡し(現状有姿渡し)」と呼ばれる、今の状態をそのままに引き渡しを行う取引があります。

この場合は修繕・リフォームが必要になるケースが多いという特徴があります。

また、この現状渡しの場合は修繕・リフォームしない代わりに経年劣化を考慮した取引価格にて売買されます。

「割安だから」と購入する前によく考えなくてはいけません。

ですので、中古物件は雨漏り等の住居トラブルが発生する確率は高いのです。

事前説明の有無で修理費用を請求

基本は契約の際に「事前説明」を受けてから契約に至るため、現状確認等行った上で、双方合意の元に成約となります。

但し、雨風を凌ぐのは住宅の基本要素なので、事前説明で雨漏りを知らされず、また契約書に責任に関する記述(瑕疵担保免責)が無い場合は、売主の責任として修理費用を含めた賠償請求を行うことも可能です。

売り主の責任と「瑕疵担保責任」について

【住宅状況と修理費用負担】

| 売主 | 費用の負担者 | |

|---|---|---|

| 一般的な取引 | 個人 | 売り主負担 (※請求期限があるため注意) |

| 免責特約付き中古住宅 | 個人 | 買い主負担 |

| 不動産屋から購入 | 不動産会社 | 不動産業者 |

中古物件の場合、購入後(引き渡し)から一定期間内※であれば買主は契約の解除又は損害賠償の請求を行うことが出来ます。

(※契約書に期限に関する記述が無い場合、瑕疵発覚後原則一年間請求可)

中古住宅の場合、「引き渡しから3ヶ月以内」など短期の請求期限を定めている場合も多いので、契約内容を確認しましょう。

契約書に規定がなければ、雨漏りがあったことを知った日から1年間が請求期間です。

売主が宅地建物取引業者の場合は、引き渡しを受けてから2年間は請求ができます。

瑕疵担保責任とは?

「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」とは、購入物件に欠陥があった際に売主側が責任を負うという規定を意味しています。

買い主側は契約の解除や損害賠償の請求を売主に対して行うことが可能になっています。

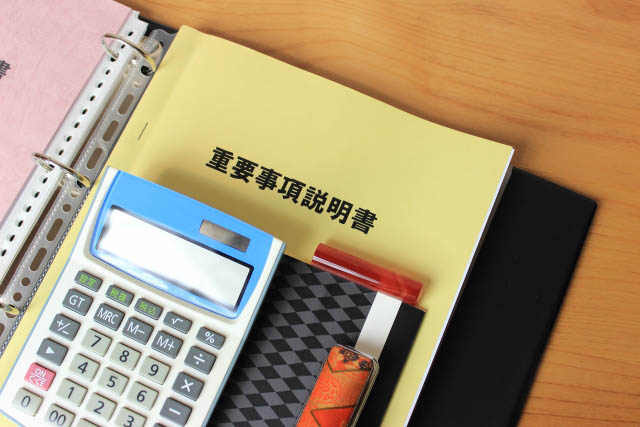

瑕疵担保責任において重要なのは、「契約書」と「重要事項説明書」の2点です。

そもそも、瑕疵担保の「瑕疵」とは「隠れた欠陥」を意味する言葉であり、売買契約時に買い主が認識していない”隠れた欠陥”が後から発覚した際に、「瑕疵担保責任」が問われるということです。

契約書に免責について一筆ある場合には、これを知って契約したとみなされるため、物件購入時には必ず確認しておくようにしましょう。

また、契約書の他にも「重要事項説明書」にしっかりと目を通しておく必要があります。

重要事項説明書とは?

「重要事項説明書」は、不動産売買や借家契約の手続きで法律上必ず行われる「重要事項説明」で交付される書面を指します。

契約前に物件の不具合や現状の説明を受けるときには、口頭での説明と共に「重要事項証明書」に事項を記載します。

重要事項説明書にて、「雨漏り・修繕箇所」等の不具合記載があり、この説明を受けて成約した場合は、これらの重要事項を承知の上で購入したことになってしまいます。

契約書・重用事項説明書はしっかりを精査した上で物件の契約をし、雨漏り等のトラブルの責任・補償される期間を確認しておくようにしましょう。

火災保険では、中古住宅の雨漏りの修理費用は賄えない

中古物件購入後の雨漏りには、火災保険を使った屋根修理は基本行えません。

(行える場合もあり。詳細はお問合せ下さい)

中古物件での雨漏りは経年劣化による影響と判断される場合が多く、「火災保険」の適用範囲である自然災害・火災ではないからです。

そのため、基本的には実費負担・若しくは瑕疵による賠償のどちらかで修理を行う必要があります。

中古物件の雨漏り修理は契約書を確認して損せず直そう

中古物件の雨漏りトラブルについて解説させて頂きました。

中古物件でトラブルが発生した際には、実費負担だと思いこまず、一度重要事項説明書や契約書を確認してみることが大切です。

場合によっては、売り主側の責任(瑕疵担保責任)として修繕できる場合があるので、手痛い出費を避けられることもあります。

弊社、スーパーホームレスキューでは、雨漏りした箇所だけをピンポイントで修理できる他、ご希望があれば屋根の葺き替え修理を行うことも可能です。